La nostra

Storia

La storia del nostro formaggio affonda le sue radici molto in profondità nel tempo. La ricetta originale risale a quasi mille anni fa, e ogni giorno, con la stessa passione, produciamo Grana Padano DOP.

La storia

Un viaggio lungo 1000 anni, attraverso tradizioni, innovazioni e riconoscimenti.

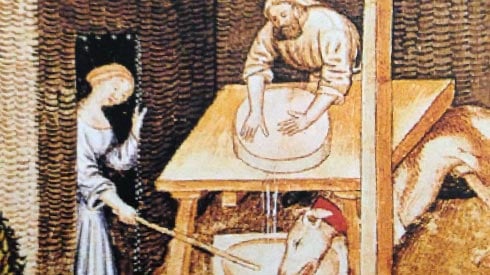

Nel 1000 d.c.

Come si conservava

Per quanto riguarda l’agricoltura e l’allevamento, questo significa sottostare alle stagioni e quindi accettare i cibi che la natura offre di mese in mese. Le tecniche di conservazione sono ancora agli albori e limitate ad alcuni procedimenti di base (per esempio, l’essiccatura al sole o la salatura), quindi la maggior parte degli alimenti si deteriora in fretta. Il latte, per quanto disponibile grazie al bestiame, deve essere consumato entro il giorno di mungitura e i formaggi freschi non durano molto di più.

È il 1135 e i monaci cistercensi

dell’abbazia di Chiaravalle trovano nella bonifica delle terre una grande opportunità per favorire l’espandersi dell’agricoltura e degli allevamenti e aumentare così la produzione di buon cibo. La conseguenza di questa enorme opera porta a una grande disponibilità di latte, di molto superiore al fabbisogno della comunità religiosa e della popolazione dei dintorni. È un peccato sprecare uno degli alimenti tra i più nutrienti e disponibili nella dieta medievale. Emerge così l’esigenza di trovare un modo per riuscire a conservarlo a lungo.

Come nasce

Probabilmente a seguito di qualche colta riflessione e un po’ di esperimenti, matura l’idea di cuocere a lungo il latte, aggiungervi il caglio e in seguito sottoporlo a salatura. Nasce così un formaggio a pasta dura, che sembra acquistare sempre più sapore via via che passa il tempo e la cui stagionatura permette di conservare inalterati i principi nutritivi della sua preziosa materia prima, il latte.

Questo “cacio” ruvido e consistente

viene prodotto nelle caldaie dei monasteri che diventano così i primi veri e propri caseifici della storia. Sotto l’attenta guida dei monaci cominciano a diffondersi alcune figure professionali nuove, i casari, esperti appunto nell’arte della produzione del formaggio. In virtù della sua lunga stagionatura i monaci chiamano questo nuovo formaggio “caseus vetus” ovvero “formaggio vecchio”, per sottolineare ciò che lo distingue da altri formaggi di tradizione precedente che, in quanto freschi, vanno consumati rapidamente.

Tuttavia,

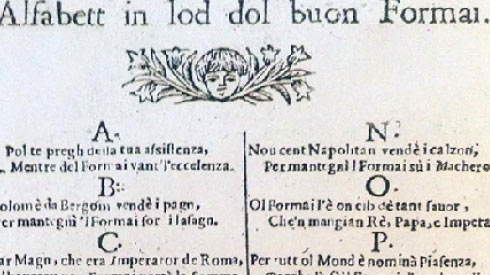

la gente delle campagne, che non ha dimestichezza con il latino, preferisce chiamarlo “grana” in virtù della sua pasta compatta punteggiata di granelli bianchi, ovvero piccoli cristalli di calcio residui del latte trasformato.

A seconda delle province in cui viene prodotto gli si accosta il termine che indica la provenienza. Tra i più citati si trovano il lodesano, considerato da molti il più antico, il milanese, il piacentino e il mantovano.

La fama del “grana” prodotto

nella zona padana si consolida nel tempo e ben presto esso diventa un formaggio pregiato protagonista dei banchetti rinascimentali di principi e duchi. Tra le testimonianze documentate, se ne trova riferimento in una missiva di Isabella d’Este, consorte di Francesco II Gonzaga e marchesa di Mantova, che invia il rinomato formaggio in regalo ai suoi familiari, signori del ducato di Ferrara. È il 1504.

Grazie alle sue ricche proprietà nutritive

alla sua lunga conservazione e alla non alterabilità delle sue caratteristiche alimentari e di gusto, il “formai de grana” diventa un importante alimento della gente di campagna, soprattutto durante le terribili carestie.

Il “grana padano” diventa così espressione di un’intera cultura sociale ed economica, trasversale alle sue classi, apprezzato sia dai ricchi e dai nobili, avvezzi ormai a una cucina piuttosto elaborata e raffinata, sia dai poveri le cui ricette quotidiane sono molto più semplici, ma tradizionali.

Con il passare del tempo

In tempi molti più vicini

a noi, l’evoluzione della cultura gastronomica e delle pratiche alimentari sollecita l’esigenza di definire con chiarezza le caratteristiche e le particolarità di molte preparazioni considerate espressione della tradizione e della storia più o meno antica. Nasce così l’idea di trasformare quello che era il nome “generico” di un formaggio tipico, in un nome proprio, in grado di designare un formaggio unico e inimitabile.Emerge insomma il desiderio di definire “Grana Padano” solo quel formaggio prodotto con materie prime ben specifiche, grazie a una tecnica e a una procedura ben definita, passo dopo passo, e in una zona di produzione altrettanto delineata.

Gli anni ’50

Nel decennio in cui l’economia italiana vive il massimo del suo splendore, si definiranno quelli che sostanzialmente sono gli attuali assetti statuari e produttivi del Grana Padano. Il 18 giugno ’54, su iniziativa di Federlatte (Federazione Latterie Cooperative) e di Assolatte (Associazione Industrie Lattiero-Casearie) nasce il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, in cui si riuniscono e si riconoscono tutti i produttori, gli stagionatori e i commercianti del prezioso formaggio. L’anno successivo, il 30 ottobre, viene emanato il D.P.R. n.1269 relativo al “Riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, le caratteristiche merceologiche e le zone di produzione dei formaggi”: tra questi si trova anche il Grana Padano. Infine, con alcuni decreti ministeriali del 1957, il Consorzio di Tutela del Grana Padano assume l’incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del formaggio.

Il 12 dicembre 1976

avviene il primo rinnovo dello Statuto, che conferma così il progetto e gli obiettivi che hanno spinto alla fondazione del Consorzio di Tutela Grana Padano, il cui scopo – come indicato fin dal primo statuto – è quello di tutelare la tipicità di questo formaggio, ma anche di diffondere e promuovere il suo consumo attraverso informazioni corrette, iniziative e attività di sostegno del territorio di produzione, regolandone la distribuzione e la commercializzazione non solo in Italia ma, sempre più, anche all’estero.

Nel 1996 Grana Padano

ottiene dall’Unione Europea il riconoscimento DOP – Denominazione di Origine Protetta.

A seguito di questo riconoscimento, la verifica dei requisiti necessari perché ogni forma possa ottenere il marchio a fuoco viene esercitata – con approvazione del Consorzio di Tutela e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – da un soggetto esterno, attualmente il CSQA.

Tra il 2000 e il 2020

Nel corso degli ultimi 20 anni lo Statuto del Consorzio di Tutela Grana Padano ha subito ulteriori modifiche che ne hanno attualizzato l’applicazione ed ampliato i contenuti. L’ultima versione dello Statuto è stata approvata con Decreto del 2 luglio 2020.

Ad oggi il proseguimento delle attività e degli scopi del Consorzio sono sanciti, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, fino al 31 dicembre 2054.

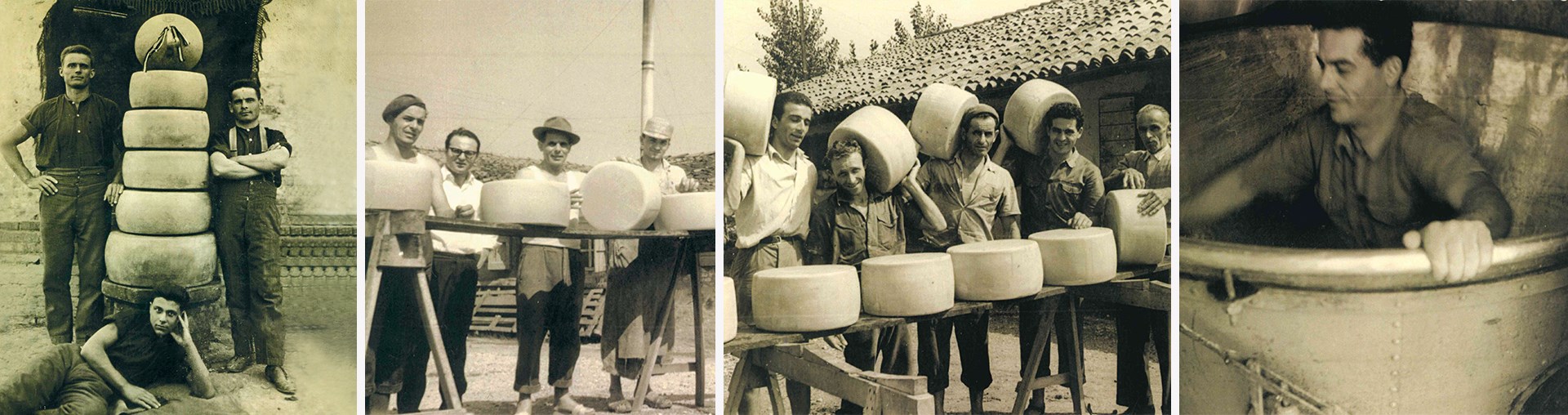

(Foto 1) – In primo piano seduto a terra Pierino Natali 1915 di Boccadiganda mentre lavorante al caseificio di Vignale.

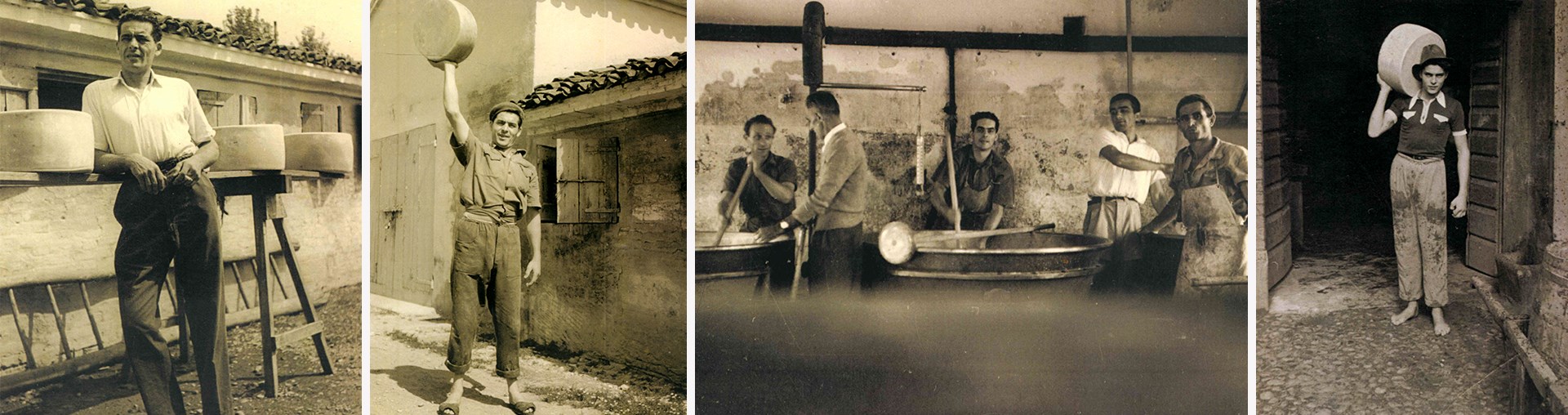

(Foto 3) – Il Casaro Pericle Belladelli al caseificio “Catona” di Romanore con Amedeo Farina, Bruno Verzola, Guglielmo Adami e Roberto Belladelli nel 1956.

(Foto 4) – Lavorazione del “Grana”: Amedeo Farina pulisce la caldaia di rame

(Foto 6) – Farina Amadeo con la forma da 28Kg anno 1947

(Foto 7) – Lavorazione del formaggio Grana al caseificio “Cantona”, Guglielmo Adami, il caciaio Belladelli, Amedeo Farina, Bruno Verzola e Roberto Belladelli, figlio del caciaio

(Foto 8) – Caseificio Baraldi Colombarola S.Cataldo – 13 Agosto 1942

L’ Abbazia di Chiaravalle

Il luogo magico dove tutto è iniziato: qui è dove è nato Grana Padano.

La comunità dei Cistercensi

I cistercensi

L’ordine monastico cistercense nacque a Citeaux, in Francia, nel 1098. Il fondatore, Roberto da Molesme, insieme con un gruppo di compagni, voleva ripristinare l’osservanza rigorosa della regola di S. Benedetto, dal momento che le comunità monastiche benedettine dell’epoca erano contraddistinte da una certa rilassatezza di costumi. Secondo la regola benedettina la vita dei monaci doveva essere dedicata alla preghiera e al lavoro nei campi, con un’attenzione particolare alle operazioni di bonifica e di sfruttamento razionale del territorio.

Leggi di più

Facciata dell’Abbazia di Chiaravalle milanese

La chiesa

Leggi di più

Mulino di Chiaravalle

Il mulino

Il Mulino di Chiaravalle fu edificato nel XII secolo (il primo documento che ne certifica l’esistenza e l’utilizzo risale al 1238). In origine era dotato di ruote in legno di rovere, oggi andate perdute, che venivano mosse dalle acque del canale Vettabbia. In questo modo venivano messe in moto mole di pietra granitica che macinavano le granaglie, che poi venivano raccolte nella vasche ancora conservate al piano terra.

Leggi di più

L’Abbazia di Chiaravalle e il suo mulino

Vista dal chiostro Abbazia di Chiaravalle milanese

Il chiostro

Leggi di più

Torre nolare Abbazia di Chiaravalle milanese

La torre nolare

Le pareti sono interrotte da archetti pensili, bifore e loggette su colonnine, e la terminazione è a cuspide conica.

Leggi di più

Il campanile dell’orologio dell’Abbazia di Chiaravalle milanese

Il campanile dell’orologio

Il campanile dell’orologio passa piuttosto inosservato se paragonato alla torre nolare. In realtà la sua storia è molto interessante. La torre originale risale al 1368, e Leonardo da Vinci ce ne parla nel Codice Atlantico.

Secondo questa fonte, all’interno la torre ospitava “L’oriolo della torre di Chiaravalle, il quale mostra luna, sole ore e minuti”. Si trattava di un orologio astronomico, progettato secondo le teorie geocentriche diffuse all’epoca, che indicava su differenti quadranti le ore, i minuti e il movimento della luna e del sole. Secondo alcune fonti, nei primi dell’Ottocento l’orologio era ancora presente sulla torre campanaria anche se, dopo i saccheggi effettuati dai francesi alla fine del XVIII secolo, subì dei danni. Da allora non se ne ha più traccia.

L’orologio attuale risale a metà ottocento (1826), mentre le cinque campane all’interno della torre risalgono ai primi del novecento. Le campane dell’abbazia di Chiaravalle, che vengono azionate manualmente, sono dedicate ai santi Angeli di Dio, ai fedeli defunti, a san Pietro apostolo, alla Beata Vergine del Santo Rosario e al Sacro Cuore di Gesù.

Navate interne dell’Abbazia di Chiaravalle milanese

L’interno dell’Abbazia

L’interno della chiesa presenta una pianta a croce latina, con transetto e abside rettilinea e struttura a tre navate, separate da archi a tutto sesto poggianti su pilastri cilindrici, privi di capitello. La navata centrale è quella dalle dimensioni maggiori, ed è costituita da quattro campate, mentre le navate laterali sono suddivise in otto campatelle. Il presbiterio presenta una forma quadrata e ospita l’altare maggiore (1689) e la cattedra abbaziale intarsiata nel 1576 da Gottardo con La madonna del latte nel pannello centrale e i due santi Benedetto e Bernardo in quelli laterali. Il coro coincide invece con la quinta campata della navata centrale, e fu realizzato in legno di noce da Carlo Garavaglia, maestro del barocco (1645-1649), mentre nei pannelli degli stalli sono rappresentati Episodi della vita S. Bernardo.

Coro dell’Abbazia di Chiaravalle milanese

L’interno dell’Abbazia

Sul tiburio, costituito da una struttura a pianta quadrata, si innesta un tamburo ottagonale sorretto da pennacchi, mentre la cupola presenta una suggestiva decorazione che riprende la volta celeste. Distogliendo lo sguardo dalla cupola si possono ammirare i transetti. Quello di destra presenta tre cappelle, la prima dedicata a San Bernardo di Chiaravalle, la seconda alla Passione e la terza a San Benedetto. Inoltre, in corrispondenza del transetto meridionale si trova la sacrestia, nata nel 1412 come piccola cappella e successivamente ampliata e rimaneggiata a partire dal 1637 fino al 1708. Infine il transetto sinistro con le sue cappelle risalenti al XII secolo, dedicate alla Maddalena (1582), a S. Stefano e al Rosario.

Affreschi Abbazia di Chiaravalle milanese

L’arte e gli affreschi all’interno dell’Abbazia

Leggi di più

Affreschi Abbazia di Chiaravalle milanese

L’arte e gli affreschi all’interno dell’Abbazia

Il transetto di destra presenta l’ Albero genealogico della famiglia cistercense, e sulla stessa parete si trova la scala che porta all’antico dormitorio; sopra di essa la Madonna con bambino e Angeli, capolavoro del grande maestro rinascimentale Bernardino Luini (1512). Ancora nel transetto di destra possiamo ammirare l’ Apparizione di Maria a S. Bernardo , l’Erezione del cenobio di Cîteaux, S. Bernardo e Angeli musicanti e Davide che placa l’ira di Saul. Il transetto sinistro invece presenta i seguenti affreschi: Bernardo di Poblet ucciso da un musulmano di Spagna di cui aveva convertito la sorella, San Tomaso Becket, arcivescovo di Canterbury, assassinato nella cattedrale dai soldati del re d’Inghilterra Enrico II, l’Incoronazione della Vergine, Due monache cistercensi che presentano anime beate a S. Bernardo, il Martirio di monache cistercensi in Polonia e il Martirio dell’abate Casimiro e dei monaci di Olivia in Prussia.

Drenaggio della palude

Leggi di più

Coltivazione della terra

Leggi di più

Storia della produzione nell’Abbazia di Chiaravalle: l’inizio

Leggi di più

Storia della produzione: dai primi del ‘900 ad oggi

Leggi di più

BIBLIOGRAFIA

P. Tomea, Chiaravalle. Arte e storia di un’abbazia cistercense

Editore: Mondadori Electa;

Edizione: 31 dicembre 1993

Pagine: 504 p.

P. Angelo M. Caccin,

L’Abbazia di Chiaravalle milanese –

Il Monastero e la Chiesa –

Storia e Arte

Editore: Moneta

Anno edizione: 1979

Pagine: 60 p.

EAN: 2560015447637

M. T. Donati e T. Tibiletti,

Abbazia di Chiaravalle

Anno edizione: 2005

Editore: Skira

Collana: Guide artistiche Skira

EAN: 9788876240201

Pagine: 136 p., ill. , Brossura

EAN: 2560015447637

L. Facchin, Abbazia di Chiaravalle Milano

Editore:SAGEP

Pubblicazione: 01/01/2011

Genere: Architettura

Pagine: 24 p.

EAN:9788863731132

M. Addomine, Ancora sull’orologio astronomico di Chiaravalle

Pubblicazione: Anno 2007

www.academia.edu/

Pagine: 14 p.

SITOGRAFIA

www.granapadano.it